在生活中,总有一些小瞬间能让人感到特别满足。

比如,踩上一块恰好碎裂的冰面;

捏破一整卷完美无缺的泡泡纸;

或者清晨第一脚踩进没人走过的雪地。

这些小细节看起来没什么大不了,但就是能让你心情好上半天。而拼乐高积木,也是类似的感觉——看似只是把一个个砖块拼砌起来,但就是能让人沉迷其中,暂时忘掉其他事。

那问题来了:乐高积木到底是怎么做到的?为什么我们会如此沉溺其中?

拼搭,是一种刚刚好的沉浸感

拼乐高这件事,有节奏、有目标,还有点挑战。你不会觉得无聊,但又不会太费脑,刚好能让人专注下来。

心理学上,这种状态叫“心流”——你可能忘了时间,脑子也不再胡思乱想,只想一块一块把砖拼好。

正如心理学家契克森米哈赖曾说过:人在“心流”中,会感受到真正的满足感。

所以,当你埋头拼乐高时,其实是“放空+治愈”的组合套餐。

“咔哒”一声,其实很治愈

如果你经常拼乐高,一定注意过一个声音——砖块拼合时清脆的“咔哒”声。

别小看这个声音,它不仅是结构对齐的物理反馈,更像是给大脑下达的“完成”信号。

一些乐高动画创作者还会把这种声音特意放大,做成完整的“积木音效场景”,甚至形成自己的 ASMR 风格。

像乐高大师伊科·尼马科就说过,这些声音是拼搭过程中不可或缺的一部分,它让整个过程更有参与感和沉浸感。

当然,唯一例外就是:一块零件掉落在地上的声音,能让你瞬间清醒。

看得舒服,也是种享受

除了听,乐高拼搭其实也有很强的视觉体验。

比如定格动画里,一块块砖像活了一样流畅运动,那种节奏感和秩序感,看着就让人特别舒服。

高帧率+精准的动作控制,把“砖块动画”做成了视觉享受,也让观众在观看过程中获得情绪上的稳定和平静。

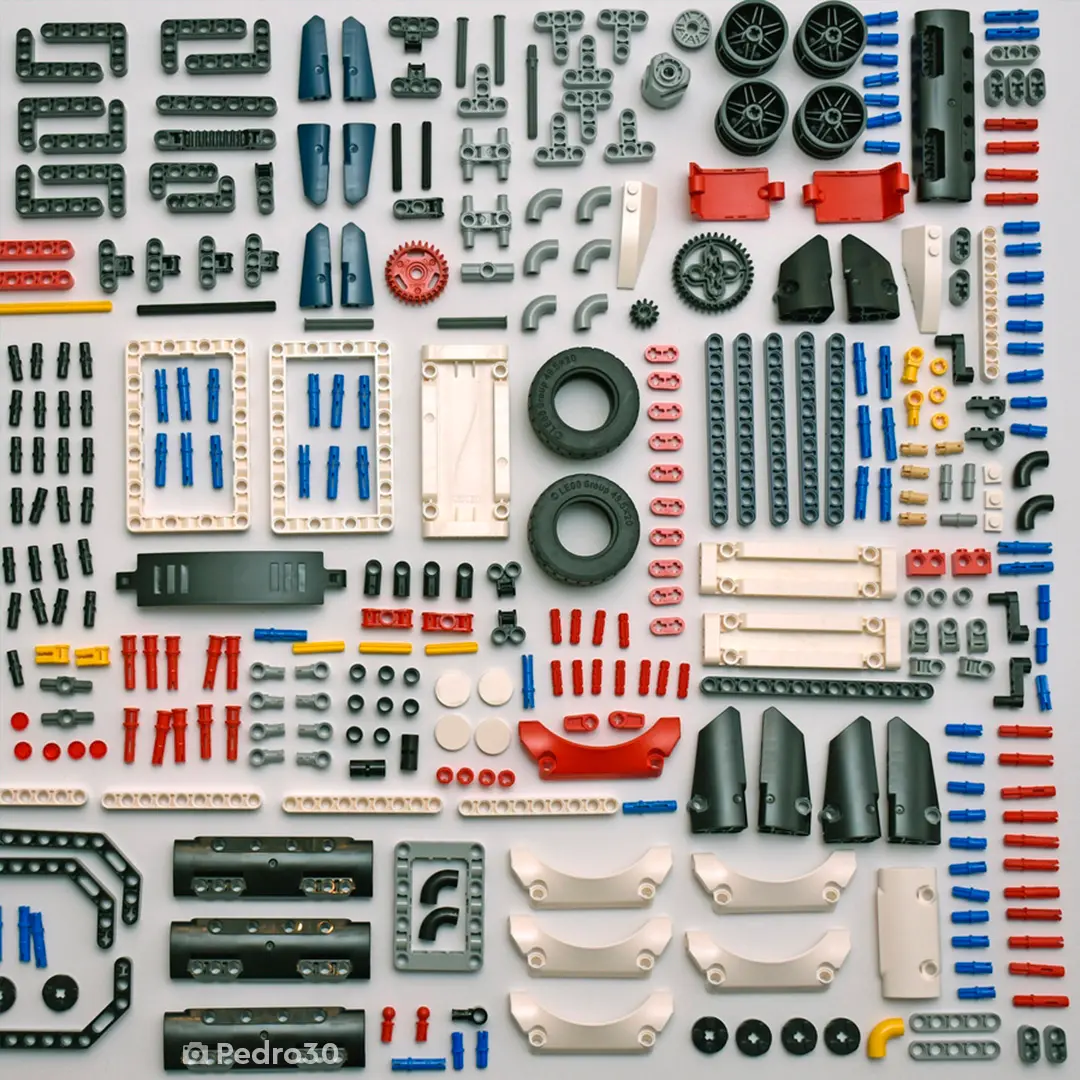

整理过程,也是一种减压

很多玩家都有这样的习惯:拼之前先整理砖块——按颜色、大小、功能分类,整整齐齐摆一桌子。

整理完拍个俯拍照,看着就像一张精致的拼图。

这种方式有个名字,叫“Knolling”。

虽然只是准备工作,但这个过程本身也挺让人放松的。把混乱变整齐的过程,像是给脑子按了个“整理键”。

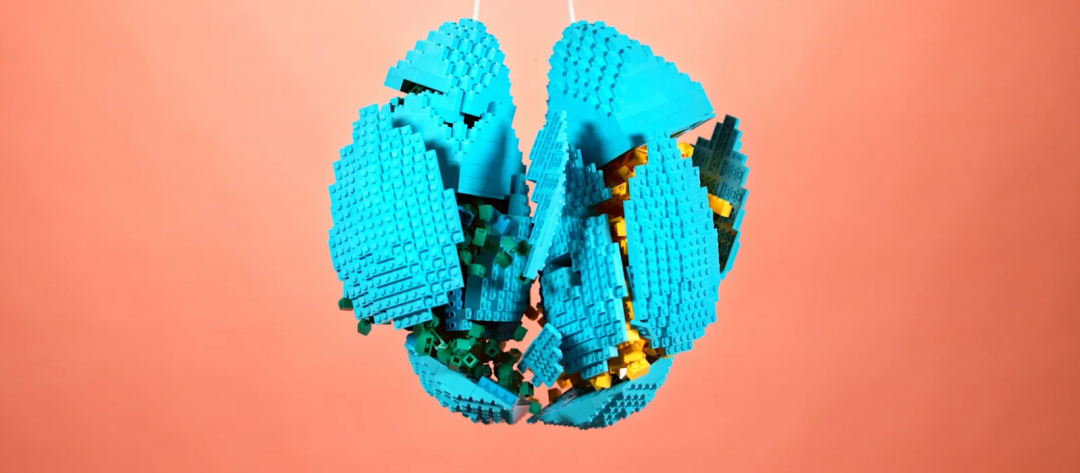

拆掉作品,不是破坏,而是重启

有些人拼完后,会选择把作品拆掉,甚至拍下砖块崩塌的过程。看起来像是在“摧毁”,其实更像是重新开始。

乐高的核心理念之一就是:搭建、拆解、再搭建。这种“循环式”的体验不是在重复劳动,反而是一种不断探索的乐趣。

你可以理解成一种生活中的“刷新”:拆掉的那一刻,也许能带来一种释放感,甚至比拼完还轻松。

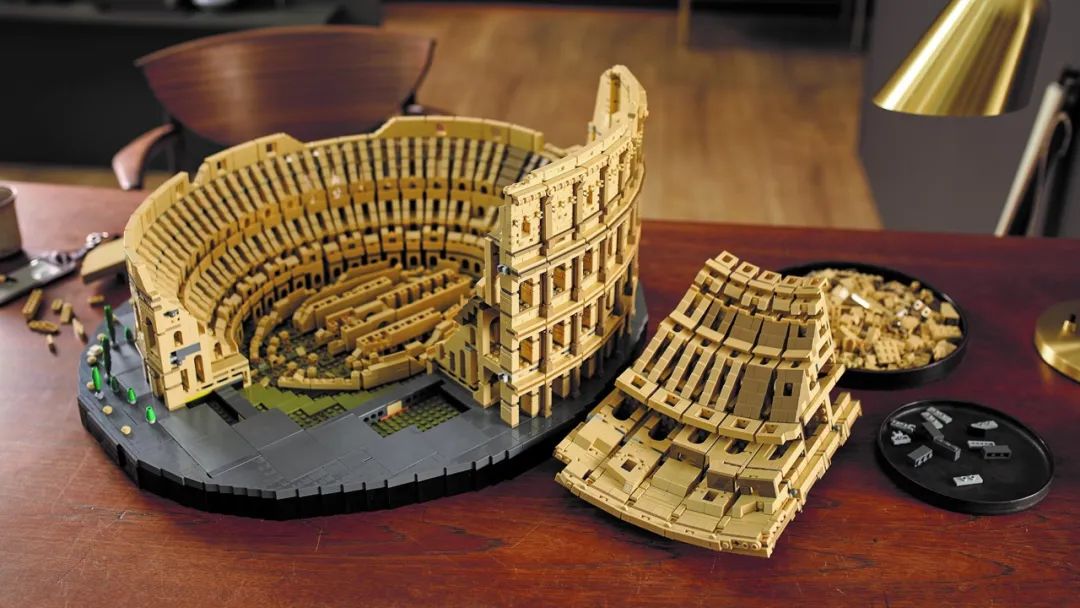

真正的快乐,是自己动手创造

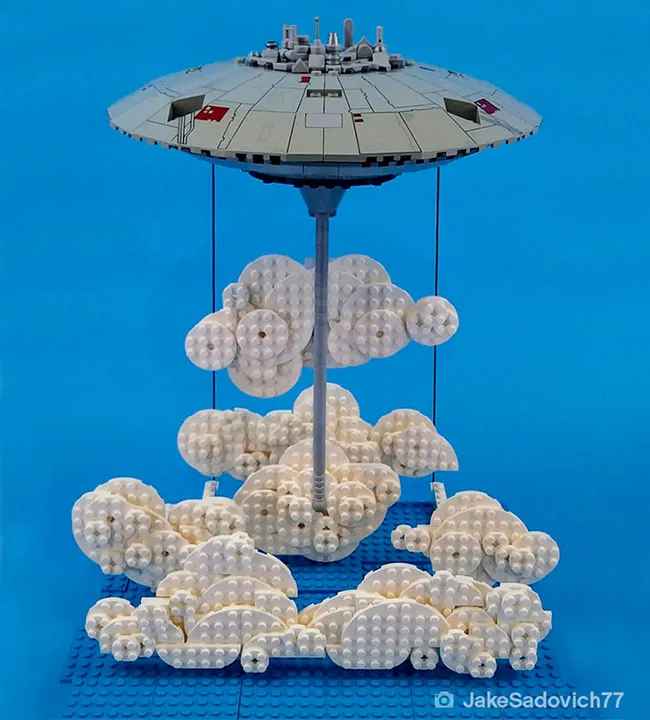

最能让人上头的,往往不是按图拼搭,而是开始“自己搞”。

有人用乐高拼汉堡、搭迷你厨房,也有人还原现实场景,甚至做出机械装置。

像日本玩家吉泽义人,他的风格就是极简+逻辑+节奏感,看似冷静的机械装置,却有着强烈的吸引力。

创作不只是“拼”,而是一个过程——你在搭一个只属于你的小世界。

这个过程里,你能感受到控制感、成就感,还有一种说不上来的满足。

写在最后

为什么拼积木这件事能带来情绪上的放松?也许我们讲不出标准答案。

但我们知道的是,这些“莫名上头”的时刻,就藏在小小砖块之间。它不需要多复杂、不靠大剧情,也没什么花哨技巧,只是一种纯粹的沉浸。

当我们越来越习惯忙碌和碎片化生活时,也许,正是这份小小的专注和平静,才最让人珍贵。

编辑:曹小鹿 审核:凡尘

评论留言